敏捷项目管理需要知道的五类图表

轻量级的报表、文档可以有效地帮助敏捷团队更好的将工作可视化、辅助和客户的沟通、清晰的展示进度并且对风险进行把控,对项目管理有很好的作用。在过去的项目管理经验中,个人认为有五类图表是项目经理需要了解并且可以在日常工作中频繁使用的。

敏捷的价值观强调可工作的软件更加重要,但也不能否认文档的价值。

燃尽图 ( Burndown Chart )

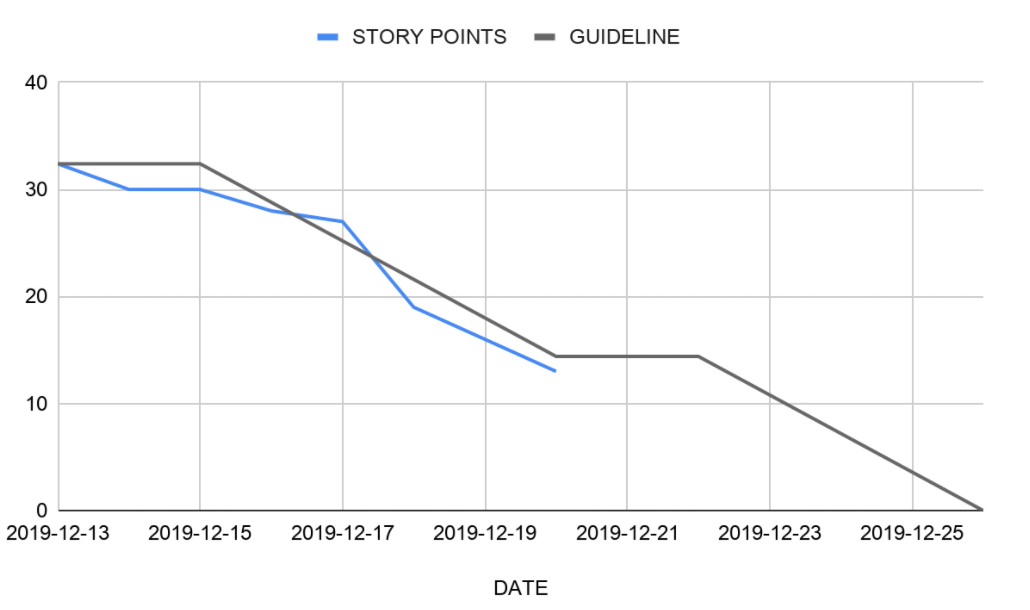

燃尽图是敏捷项目中最频繁使用的一类图表,它是在工作完成前对于进度的一种可视化表示。我们经常会利用迭代燃尽图来监控用户故事是否如期进行,当然也可以利用Feature燃尽图来监控MVP的完成情况。如下图:

该图横轴是时间,纵轴是剩余的用户故事点,灰色线是按照团队平均速率用户故事应该被完成的情况(水平部分是周末),蓝色线是实际情况。通过此图我们可以很清晰地看到该迭代团队的开发速率高于期望并且差距不是很大,项目处于很健康的状况。如果蓝线一直高于灰线或者蓝线偏离灰线太远,项目经理就需要注意了,有可能的原因包括迭代计划不合理、团队开发速率出现了问题等,这会导致团队在迭代后期Backlog不够或者迭代结束不能正常完成计划的点数,所以需要项目管理者和团队一起分析具体的原因并且尽快采取措施。

速率表 ( Velocity Chart )

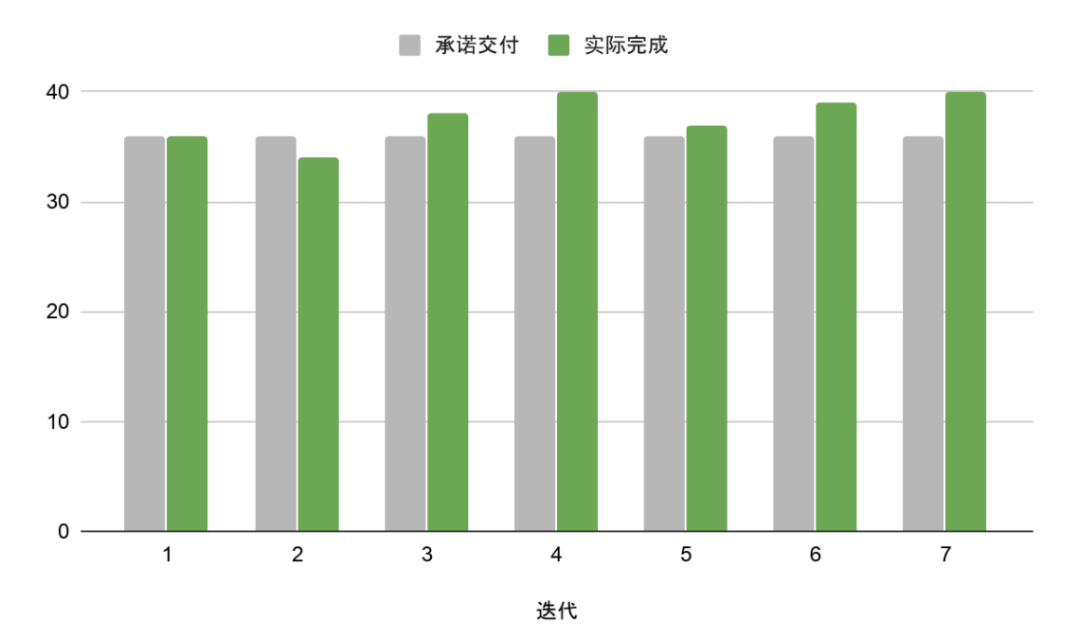

敏捷开发以迭代为周期开展工作,在每个迭代开始之前都会按照团队的平均Velocity来安排迭代计划,所以持续地关注团队的Velocity便于更准确地了解团队的交付能力,更合理的做迭代计划。项目经理通过Velocity表可以从总体上分析团队的开发速度是否正常、迭代计划是否合理以及对于剩余的Scope是否有交付的风险。如下图:

该图表横轴是迭代,纵轴是完成的用户故事点数,绿色表示实际完成的故事点数,灰色表示按照团队能力应该完成的故事点数。通过该图我们可以看到绿色和灰色虽然有时不同但一直比较接近,团队处于很健康的状况。如果绿色和灰色某一次或者总是差距很大,有可能的原因包括某一段时期的feature复杂度提升、团队内频繁的人员调整或者各类会议增多导致的开发时间减少等,这时候项目经理就要意识到团队可能有交付风险或者需要调整迭代计划了。

甘特图 ( Gantt Chart )

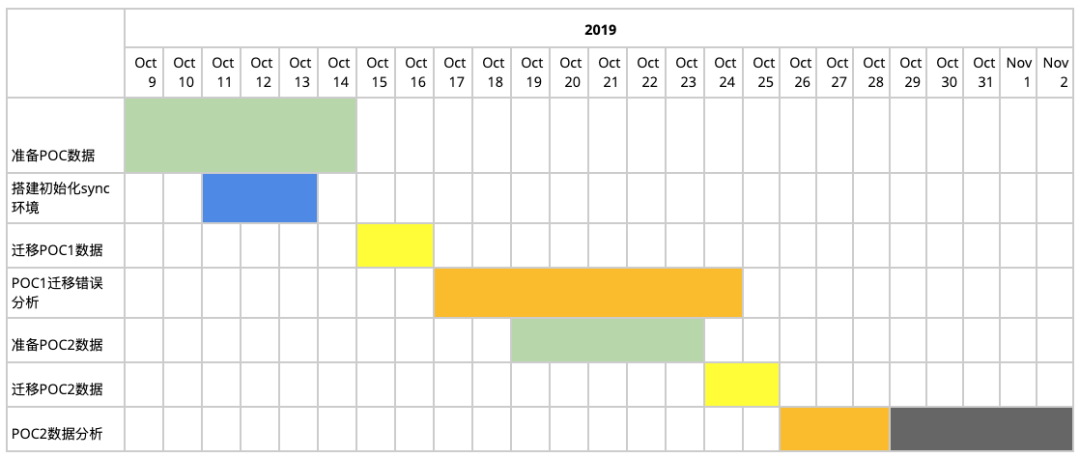

甘特图也叫横道图,是项目管理领域最常用到图表形式,一般用来展示活动或者事件随着时间和费用的变化,通常会包括活动清单、活动日期、进度期限和每天的进展。在敏捷项目管理中,我们可以借助甘特图来可视化某个特定项目(包含一系列的子活动)的进展。如下图:

该图拿数据迁移这一事件为例,横轴是时间,纵轴是完成数据迁移需要的一系列活动,相同颜色代表同样的活动,灰色表示还没有完成的工作。通过该图可以看到数据迁移的大部分工作已经完成,只剩下最后的POC2的数据分析,并且能看到各项子活动的实际耗时,便于之后类似活动的计划和安排。在敏捷项目中我们还可以借助甘特图来管理Epic用户故事的进展、预算的花费情况等,如果发现某些子活动没有进展,或者消费超过预算太多,项目经理就要考虑采取一些措施推进某些子活动或者消减某方面的投入了。

日报 ( Daily Update )

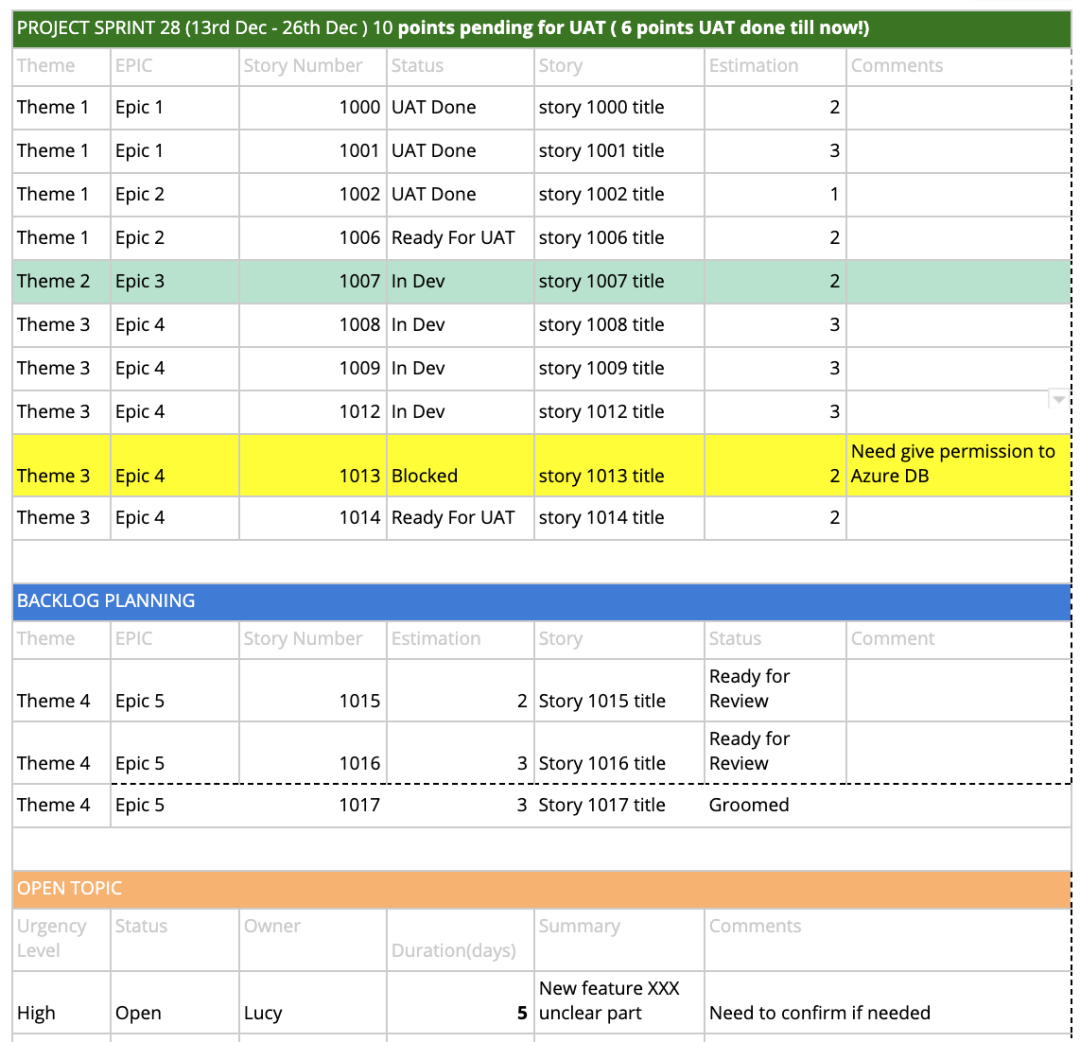

以上三类是通用的一些图表,很多项目管理软件已经支持,比如 Jira, Mingle 可以自动生成燃尽图和速率表,甘特图有专门的绘制软件。而日报是我们在离岸交付项目长期摸索的过程中使用最频繁也最重要的一个图表,对于每日的沟通非常有用。如下图:

该图分为三大块,首先是每天的用户故事进展,然后是已有的Backlog的情况,最后是开放性问题,绿色背景是每天内有变化的故事卡,黄色是由于各种原因被block的故事卡,该报表的目的不是为了汇报工作,而是为了让异地的团队和客户对于每天的进展都能一目了然。虽然我们有项目管理工具比如Jira等,但是对于离岸团队来说,通过这样的图表更能清晰地看到每天的变化,让不和我们坐在一起的客户增加信心,也便于我们把遇到的blocker可视化出来。

红黄绿报告 ( RAG Report )

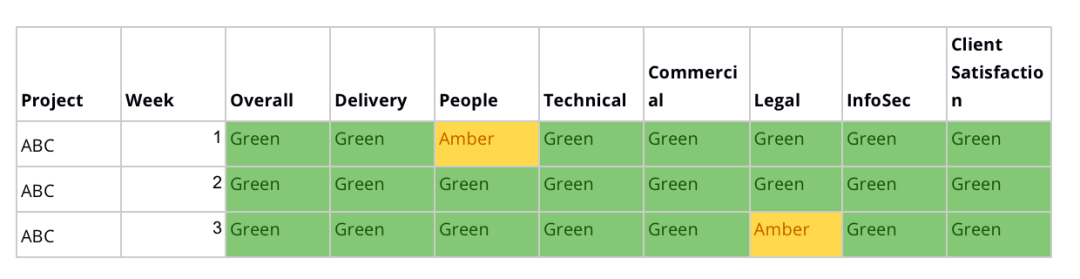

RAG是Red,Amber,Green的缩写,该报告采用了和交通灯一样的呈现方式,简单易懂,可以用来做项目、人员等的健康度报表,拿项目健康度报表举例,项目经理可以按照自己项目需要关注的维度制定该表,然后定期监控每一项是否健康,对于敏捷团队来说,一周一般就可以了。如下图:

该图横向是项目是否健康需要考虑的几个维度,纵向是时间,每一个单元格里的颜色采用了RAG,红色表示该项出现了严重的问题,如果不尽快采取措施,会有不能接受的影响;黄色表示有一定的影响,团队已经在通过一些方案减小影响;绿色表示该项如期进行。通过该图可以看到该项目在过去的三周没有严重问题,总体来说比较健康,People方面虽然在第一周遇上了一些问题但是通过采取措施已经完全解决,Legal方面目前还在尝试解决。如果发现有红色出现或者某项持续绿色,项目经理就需要马上找相应人员采取措施了。

总结

任何一个报表都只是辅助工具,如果绘制或者更新报表的过程非常繁琐,那么这样的报表读起来也一定不会轻松。本文推荐的五类报表是我在敏捷项目管理过程中认为简单易用并且很有帮助的一些报表,通过使用他们,可以辅助我们管理进度、高效沟通、预知风险。当然,除了本文提到的五类报表,项目经理还需要了解一些其他的报表,比如基本的财务报表等,这部分跟团队开发模式没有太大的关系,所以没有加入到本文的范围。